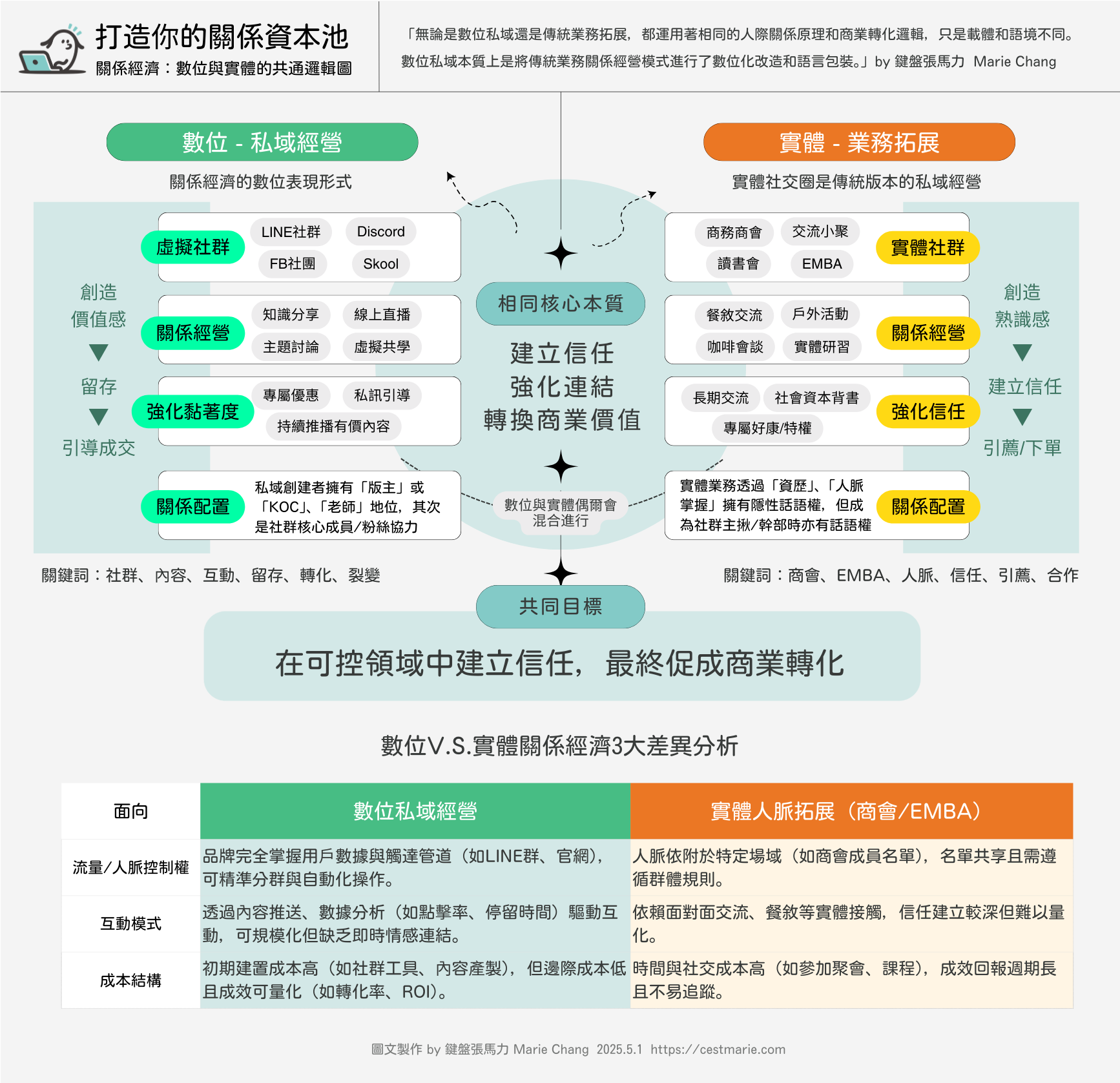

打造你的關係資本池 – 關係經濟:數位私域經營與實體業務拓展的共通邏輯圖

「私域經營」雖然源自數位行銷語境,實則可視為一種資源自主控制下的關係經濟策略,與現實生活中「社交性業務拓展」高度類似。本文附加一張知識地圖,帶您了解業務力在數位與實體的共通性。

前幾天分別跟兩位業務型老闆碰面,靈光一閃,有了小小洞察。網路上很多人鼓吹的私域經營,我覺得就像現實生活的業務拓展,譬如加入商會,或是像我認識的兩位業務型老闆跑去念EMBA認識其他老闆,累積人脈甚至帶來業務。於是,把我洞察到的想法透過ChatGPT、Claude、Perplexity這三大工具探索分析,整理出理想中的版本,屬於我看到、接觸到的經驗轉化為理論,接著採用我熟悉的 Canva 繪製出一張知識地圖。

請搭配這張圖來閱讀文章吧!

數位私域經營與實體業務拓展的共通邏輯圖

關於圖片使用:若您要用於大專/高中教學中,請完整分享圖片底下製作者與來源文字,若您要用於自己網站/社群分享,可從我粉專轉分享或是補上本文章連結,幫我做個反向連結也OK。若您要收錄於您販售的書中/講義/線上課程,我會建議您產出屬於您的觀點與版本,請勿直接複製取用,我都已經公開在網站上有時間日期,先來後到滿清楚,若有爭議或法律問題則您自行負責了。

數位私域經營與實體業務拓展的三大解析

「私域經營」雖然源自數位行銷語境,實則可視為一種資源自主控制下的關係經濟策略,與現實生活中「社交性業務拓展」高度類似。

1) 概念對位:數位「私域」與實體「關係場」

私域經營強調的是「掌握顧客資料、控制溝通管道」,例如社群、FB社團、LINE群、Discord或是最近自媒體人推廣的Skool等。

而實體世界的商會、人脈圈、EMBA等,實際上就是構成一個「關係資本池」,人脈既是資產、也是轉單的媒介。

這兩者的本質相同:在可控領域中建立信任、強化連結、進行轉化。

2) 語言操作與敘事策略的相似性

- 敘事導向:私域強調「打造個人品牌」、「建立信任池」,業務拓展則是「認識老闆/關鍵人士」、「混圈子」、「塑造專業形象」

- 溝通節奏:私域經營須定期發文、社群互動、私訊引導,實體業務靠的是參加聚會、對話經營、餐敘邀約等。

- 操作語境:私域經營是有高觸及、高互動的封閉領域,實體業務社交多藉由「共同學習/共同社群」維繫信任。

- 銷售轉化策略:

【私域經營】 創造價值感 → 留存 → 引導成交

【業務拓展】 創造熟識感 → 建立信任 → 引薦/下單

3) 心理與社會機制的類似作用

- 心理帳戶轉換:數位私域會利用內容「洗腦」來建立心理親和。現實人脈透過共同參與與互惠,長時間的投入,轉化為商業支持。

- 社會認同與從眾性:私域透過留言、按讚形成群體認同。商會或EMBA則透過名片互換、頭銜地位來強化信任結構。

- 關係性權力配置:私域創建者擁有「版主」或「KOC」、「老師」等地位,其次若有核心成員/粉絲會成為協力。實體業務透過「資歷」、「人脈掌握」擁有隱性話語權,其次是社群成員有階級時,主要幹部也較有話語權。

※ 補充:「心理帳戶」(Mental Accounting)是行為經濟學中的一個核心概念,由經濟學家 Richard Thaler 提出,指的是人們在心中會將金錢或資源「分類處理」,對不同來源或用途的錢給予不同心理價值,即使在理性經濟學裡這些錢其實應該是等值的。

綜合個別特性與差異後的結論

「私域」的邏輯正是對現實人際關係經營的數位複製與升級包裝。EMBA或商會就是一種實體世界的私域模型,只不過載體不是平台,而是社會場域;不是粉絲,而是業主或老闆。

許多「新行銷概念」其實是對傳統操作的語言升級與概念再包裝,本質不變,但語境現代化。實務上可以看到部分私域經營者會跨到實體,虛擬共學之外也有實體小聚,提升人情溫度把連結再強化之外,也是持續的關係拓展。或是曾經的實體讀書會共學成員,藉著虛擬社群如LINE或FB,維繫關係或訊息的布達。

我的個人體會是,每個人將依據自己的人生旅程、個性、資源來創造關係經濟,像我在接案時,有部分來源是我大學打工或前公司同事們 (畢竟我換過不少公司…),就形成了屬於我特殊的業務管道。即使在學校或公司,都是關係的場域,曾有人說不靠關係只靠實力,但實體場域就已經是各種關係的連結,只是有強有弱,人在江湖,處處皆關係,實力與關係互有影響。

曾看到有人焦慮於是否要經營私域,這一點見仁見智,因為我個人認為有太多課程或講座可以教你怎樣經營,使用怎樣的模板,給你一份完整的套路,但問問您自己:您的個性承受得住嗎?我跟著朋友夥伴舉辦過好幾年的實體聚會,疫情後也經營過一陣子線上社群,甚至早期實體辦課時就曾結合虛擬社群,提供學員一個發問的園地,於是,難免會遭遇過一些「意想不到」的狀況,譬如我預設是在週一至五上班時間服務社群的發問,但是學員假日練習時提問,沒人回應,會非常受挫也引發不信任感等等。

正是因為走過,才知道痛,當我第一時間將此圖分享到社群(FB/Threads)時,有資深的行銷顧問就說,我早10年寫出這些,大家就不用混飯吃了,我是這麼回答:

「不不不,即使知道這些,能夠落實的人,還是不多,或是落實但也沒成功,因為裡面太多細節了,經營社群,很可能往往是:痛苦太多,收穫太少。」

如果您覺得本篇圖文對您有收穫,歡迎分享給需要的朋友。

如果您希望第一手獲得將來更多知識地圖,請訂閱電子報吧!

如果您也想要繪製知識地圖或幫您整理知識後繪製,歡迎洽詢我提供報價,只是我不是很便宜,但歡迎放心提問!